Vier Wochen nach seiner Befreiung am 6. Mai 1945 hat der 22-jährige Sinto Reinhard Florian aus Matheningken bei Insterburg nichts anderes im Sinn als heimzukehren: »Ich wollte unter allen Umständen schnell zurück nach Hause. Nach Ostpreußen! In meine Heimat. Von da komm’ ich. Da gehöre ich hin!« Und, wie er an anderer Stelle bemerkt: »Ich war doch Deutscher, ein Deutscher aus Ostpreußen. Der Krieg hatte daran nichts geändert. Wie sollte ich mich auch anders fühlen? Ich bin groß geworden in Deutschland und kenne kein anderes Land. Ich spreche auch nur Deutsch. Selbst als ich aus dem Lager kam, gab es für mich nur Deutschland.«

Das Schicksal Ostpreußens, des östlichsten Teils Preußens und des Deutschen Reiches, ist zu diesem Zeitpunkt bereits besiegelt; die Potsdamer Konferenz im Sommer 1945 bestätigt nur noch, dass die Provinz fortan zur Sowjetunion und zu Polen gehört. Nie wieder wird Florian seine geliebte Heimat betreten. Die meisten Ostpreußen sind 1944/45 geflohen, die verbliebenen Zivilisten werden ab 1945 von Polen und – so sie nicht umgekommen sind – ab 1947 von der Sowjets vertrieben, mit ihnen die Erinnerung.

Heute vor 80 Jahren begann der Untergang der Provinz Ostpreußen, der neue Reichskanzler wollte von Anbeginn Krieg und setzte zunächst auf den Terror nach innen. Es waren jedoch nicht die »Anderen«, die nach 1933 verfolgt, aus ihrer Heimat vertrieben oder verschleppt, auch vernichtet wurden … Es waren Preußen, zuweilen anderssprachige Preußen, wie die Angehörigen der litauischen und der polnischen Minderheiten, es war die reichsweit höchste Anzahl von Sinti, es waren jüdische Deutsche oder Insassen von Heil- und Pflegeanstalten. Sie, wie die gesamte Zeit des ›Dritten Reiches‹ sind von der wissenschaftlichen Forschung vernachlässigt worden und werden vor allem in der landsmannschaftlichen Traditionspflege noch immer fast vollständig ausgeblendet.

Anhand von sieben Orten im heute russischen Teil der Provinz soll dieser Teil ostpreußischer und damit gesamtdeutscher Geschichte schlaglichtartig beleuchtet werden.

Zwölf Jahre später, Ende Januar 1945. Bei heulendem Sturm und Schneegestöber, Geschützdonner und dem Dröhnen sowjetischer Tieffliegerangriffe liegen die Temperaturen um die 20 Grad unter Null. In Ostpreußen sind Hunderttausende deutsche Zivilisten – meist Kinder, Frauen und Alte – mit Pferd und Wagen auf der überstürzten Flucht vor der Roten Armee. Gleichzeitig treibt die SS zwischen 5.000 und 7.500 jüdische Häftlinge – vor allem Frauen aus Polen und Ungarn – von Königsberg an die Ostseeküste bei Palmnicken. Flüchtlinge trecken und Häftlinge laufen aneinander vorbei.

Im Herbst 1944 ist die Lage an der Ostgrenze des Deutschen Reiches aussichtslos. Die militärische Führung reagiert mit dem überstürzten Bau von Verteidigungsanlagen – wie Panzergräben und Feldflugplätzen – in Ostpreußen. Aus diesem Grund erlässt der Kommandant des KZ Stutthof, SS-Sturmbannführer Paul Werner Hoppe, am 21. September einen ›Sonderbefehl über die Einrichtung der Außenarbeitslager Gerdauen, Schippenbeil, Jesau, Heiligenbeil und Seerappen‹. In jedem der Lager sind um die Tausend jüdische Häftlinge untergebracht. Kurz darauf stehen die ›Russen‹ bereits im Deutschen Reich, in Ostpreußen. Heiligenbeil lag direkt an der Bahnlinie Braunsberg – Königsberg, die erkennbar ist. Mit der Zerschlagung und ›Entdeutschung‹ der Provinz nach Kriegsende fallen diese Orte dem Vergessen anheim, als hätte es diese Lager nie gegeben. Lediglich in Heiligenbeil gibt es seit kurzem ein Gedenkzeichen, das ein ansässiger Russe errichtet hat: ein Kreuz für die jüdischen Häftlinge. Auch gebürtige Ostpreußen suchen diesen Ort bei ihren Heimatreisen auf, wenngleich er im Grenzgebiet liegt.

Als Stalins Rote Armee dann Mitte Januar 1945 mit ihrer Großoffensive beginnt, evakuieren SS-Einheiten die ostpreußischen Außenkommandos Stutthofs am 20./21. Januar 1945 in panischer Hast. Bei eisiger Kälte und Schneetreiben werden die Gefangenen in dürftiger Sommerbekleidung und Holzschuhen nach Königsberg getrieben. Die Hauptstadt der Provinz Ostpreußen ist seit dem englischen Bombenfeuersturm Ende August 1944 ein Trümmerfeld. Die Gefangenen kommen in zwei stillgelegten Fabriken und in einer Kaserne unter. Bei einem Appell am 25. Januar werden für ganz Königsberg 13.000 Lagerhäftlinge gezählt.

Im Laufe des 26. Januar 1945 stoßen sowjetische Panzerspitzen bis zur Samländischen Ostseeküste und bis Elbing vor. Ostpreußen ist fortan vom übrigen Deutschland abgeschnitten. Am selben Tag stellt die SS eine Kolonne von mindestens 5.000 – möglicherweise bis zu 7.500 – Gefangenen aus allen drei Königsberger Lagern zusammen. Dann setzt sich der Zug in der trügerischen Hoffnung, ›per Schiff nach Westen‹ zu gelangen, vom Nordbahnhof in Bewegung. Viele Königsberger werden Zeugen des Geschehens. Auch als der Todesmarsch am 26. und 27. Januar durch die Dörfer des Samlands gen Ostsee zieht, gibt es Hunderte Zuschauer. Der 13-jährige Wilfried Eggert: »Meine Tante und ihre Tochter standen schreckensbleich an der Straße und fanden keine Worte. Die Anzahl der Toten war so groß, dass ich die genaue Zahl nicht nennen kann. Auf dieser kurzen Strecke, ca. drei bis vier Kilometer, waren es schätzungsweise 300 bis 400 Tote.« Siegfried Pirags, knapp zehn Jahre alt, beobachtet: »Zwei große, von Pferden gezogene Leiterwagen, wie sie eigentlich nur zur Erntezeit Verwendung finden, voll beladen mit steif gefrorenen Leichen.« Gelähmt von Entsetzen starren sein Bruder und er auf die Ladung: »Hoch aufgeschichtet Leichen – wie Brennholz aufgeschichtete Leichen, Leichen. Tote, deren Beine am Ende des Wagens hinaus ragen. Blutige, zertrümmerte Schädel, grauenhafte Gesichter starren zwischen den Sprossen die Kinder an.«

Ziel des Todesmarsches ist das berühmte Bernsteinbergwerk im kleinen Ostseeort Palmnicken. Dort sollen die jüdischen Häftlinge in den alten Stollen der Grube ›Anna‹ hineingetrieben und der Eingang zugemauert werden. Doch es gibt unerwarteten Widerstand: Als die erschöpften Frauen und ihre Bewacher eintreffen, lässt Direktor Landmann das Tor öffnen, um sie in der großen Werkschlosserei unterzubringen. Am Morgen trifft Güterdirektor Hans Feyerabend ein und erklärt: Solange er lebe, werde keiner umgebracht! Die Königsberger Gestapo treibt ihn in den Freitod. Damit ist die SS wieder alleiniger Herr über die Häftlinge.

Am Abend dieses 30. Januar ruft der Palmnicker Bürgermeister ein Dutzend bewaffneter Hitlerjungen zu sich, schenkt ihnen Schnaps ein und schickt sie zur Grube ›Anna‹. Zusätzlich entsendet er weitere Trupps von ›Hitlerjungen‹, die nach den etwa 200 geflohenen Juden fahnden sollen. Diesen Halbstarken wird freigestellt, von ihnen entdeckte Opfer sofort zu erschießen oder abzuliefern. Gleichzeitig treffen sowjetische Torpedos in dieser Nacht die ›Wilhelm Gustloff‹ vor der Ostseeküste Hinterpommerns. Das sinkende Schiff reißt mehr als 9.000 ostpreußische Flüchtlinge in den eisigen Tod; das größte Unglück der Seefahrtsgeschichte.

In der darauffolgenden Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 1945 führen die Wachleute die verbliebenen 3.000 bis 5.500 Häftlinge aus dem nördlichen Tor des Bernsteinwerks zum Strand herunter. Dort müssen sie in tiefer Dunkelheit an der vereisten Ostseeküste entlang nach Süden marschieren. Die damals 22-jährige Fryda Klajnman aus Lodz sagt am 29. November 1963 in Tel Aviv aus: »Plötzlich bemerkten wir, daß jemand Leuchtraketen abgeschossen hat, die Gegend war hell beleuchtet und man hörte Schüsse. Eines der Mädels, die zu unserer Kolonne vordrang, erzählte uns, daß im letzten Teil der Marschkolonne die Deutschen die männlichen Gefangenen erschießen, und zwar auf diese Art: Sie trennten Gruppen von fünfzig Personen ab, befahlen ihnen, sich aufs Eis zu legen und schossen auf sie mit Maschinenpistolen. Wir dachten, das Mädchen hätte den Verstand verloren. Dann aber kam die Reihe an uns. Man trennte fünfzig Mädchen von der Marschkolonne, befahl uns, uns auf das Eis zu legen und feuerte eine Schußserie in unsere Richtung ab.«

Viele der Opfer sinken zunächst nur in Ohnmacht und erfrieren oder geraten zwischen die Eisschollen und ertrinken. Andere sterben nach tagelangen Qualen am Strand. Auch hier gibt es viele Augenzeugen. Wohl nur 18 Überlebende, die am 26. Januar 1945 von Königsberg aus an die ostpreußische Ostseeküste getrieben worden sind, erleben ihre Befreiung, weil mutige Anwohner sie trotz drohender Todesstrafe verstecken: die damals 24- oder 25-jährige Dora Bachman aus dem ostpolnischen Borysław mit ihrer Retterin Bertha Pulver und Maria Salz, die von Familie Hoppe gerettet wird. Die meisten verlassen Europa bald darauf.

Nach ihrem Einmarsch am 15. April 1945 entdecken die ›Russen‹ mehrere Massengräber und – am Strand – verscharrte, teilweise grausamst zugerichtete Mordopfer. Die See spült noch monatelang ermordete Juden an. Bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion 1990/91 ist das Königsberger Gebiet militärischer Sperrbezirk und Ausländern nicht zugänglich. Es war im Sommer 1999, als ich erstmals nach Palmnicken fuhr. Es war Glück, dass ich nicht aufgegriffen wurde – wie 2009 der deutsche Generalkonsul, als er an der seit 2004 jährlichen Gedenkfeier teilnehmen wollte und zurückgeschickt wurde. Denn man braucht einen ›Propusk‹, eine behördliche Genehmigung für die militärische Sperrzone. Palmnicken begleitete mich weiterhin, mal mehr, mal weniger – bis ich Maria Blitz kennenlernte. Die über 90-jährige ist die wohl letzte Überlebende. Im heißen Florida erlebt sie jede Nacht die bittere Kälte des Todesmarsches. Am 27. Januar 2010 erzählt Maria Blitz, erstmals seit Kriegsende wieder in Deutschland, ihre Geschichte in der Berliner Neuen Synagoge vor etwa 350 ergriffenen Zuhörern. Und im Jahr darauf wird unter Anteilnahme von über 700 Menschen bei klirrender Kälte ein großes Denkmal in Palmnicken der Öffentlichkeit übergeben. Doch Palmnicken und die ›Endlösung am Bernsteinstrand‹ sind noch immer weitgehend unbekannt, wenngleich es sich um das größte nationalsozialistische Massaker auf deutschem Boden handelt.

Die Silhouette Königsbergs am Pregel, der östlichsten deutschen Großstadt und einzigen Ostpreußens, prägten das Krönungsschloss Friedrichs I., der Dom mit dem Grab des berühmtesten Königsbergers, des Philosophen Immanuel Kant (1724–1804), und von 1896 bis 1939 die Neue Synagoge an der Lindenstraße. 1933 sind nur noch 3.200 der 316.000 Einwohner Königsbergs Juden. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 beginnt ihre staatliche Ausgrenzung und Entrechtung, in Ostpreußen unter dem später berüchtigten Gauleiter Erich Koch (1896–1986). In Königsberg werden bereits fünf Wochen später, am 7. März, Brandanschläge auf die Alte Synagoge, zwei Tage darauf auf mehrere jüdische Geschäfte verübt. Das erste jüdische Mordopfer ist der frühere Geschäftsführer des ›Passage‹-Kinos Max Neumann, der am 13. März im neuen Hauptquartier der SA, dem ehemaligen Otto-Braun-Haus, so schwer misshandelt wird, dass er seinen Verletzungen erliegt. Zunächst geraten jedoch vor allem politische Gegner des neuen Regimes in das Visier des Terrors: Das Polizeigefängnis in Königsberg und Fort Quednau (zwischen 1872 und 1884 als eines der zwölf größten Forts des neuen Befestigungsgürtels im Norden Königsbergs angelegt) dienen als ›Übergangslager‹. SA und Stahlhelm halten hier allein im März 1933 fast 400 SPD- und KPD-Mitglieder gefangen und foltern sie. Der ›Aprilboykott‹ jüdischer Geschäfte erzeugt in Königsberg Trubel und zieht viele neugierige Schaulustige an; er ist der öffentliche Beginn der Verdrängung der Minderheit aus der Gesellschaft. Mit den sogenannten Nürnberger Rassegesetzen zwei Jahre darauf stellen die braunen Machthaber ihre antijüdische Politik auf eine juristische Grundlage. Ab 1935 ist in den Räumen der Neuen Synagoge und des Jüdischen Waisenhauses in unmittelbarer Nachbarschaft eine Jüdische Schule untergebracht. Lernen dort anfangs 82 Kinder, sind es 1936 bereits 180 Kinder, die nach ihrer Vertreibung aus ›deutschen‹ Schulen Schutz vor Anfeindungen finden.

Während der sogenannten Kristallnacht in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 plündert ein aufgestachelter Mob Geschäfte von Juden – insbesondere rund um den Gesekusplatz (nach 1933: Fritz-Tschierse-Platz) am Schloss. Die Neue Synagoge, das erste Ziel der SS-Trupps, wird in Brand gesteckt: »Wir stürzten zum Fenster und sahen, wie die Neue Synagoge in der Lindenstraße, in der doch auch unsere Schule war, in Flammen stand. Kinder schrien auf der Straße. Sie hatten im Jüdischen Waisenhaus, in einem Nebengebäude der Synagoge, ihr Zuhause. Von SA-Leuten waren sie in Nachthemden und barfuß in die Novembernacht getrieben worden.«, erinnert sich Nechama Drober. Das Jüdische Waisenhaus wird in der Nacht verwüstet, die Bewohner des Jüdischen Altenheims am nächsten Tag mit erschreckender Härte vertrieben. Anders als in den ostpreußischen Städtchen Heilsberg und Neidenburg kommt in Königsberg allerdings niemand gewaltsam zu Tode. Das Gebäude der Neuen Synagoge an der Lindenstraße wird 1939 gesprengt, die Trümmer abgetragen und an seiner Stelle Baracken für polnische Zwangsarbeiter errichtet.

Das ehemalige Jüdische Waisenhaus ist das einzige Gebäude aus deutscher Zeit, das in dieser Gegend noch steht; es wird als Wohnhaus genutzt. Rechts neben ihm hat ein Zirkus sein Zelt errichtet. Die Klinkerfassade ist hellrot getüncht. Auf Initiative der jüdischen Gemeinschaft ›Adat Israel‹ wurde am 28. September 2006 am Haus eine Gedenktafel angebracht, die leider keinerlei Bezug zum historischen Ort herstellt. Am 16. Oktober 2011 erfolgt die Grundsteinlegung ›für den Wiederaufbau der Königsberger Synagoge‹. Dieses Projekt – wie auch das Denkmal in Palmnicken – finanziert der einheimische Geschäftsmann Wladimir Katzman. Gleich dahinter – auf der Lomse – soll ein Stadion für die Fußball-WM 2018 entstehen.

Am 24. Juni 2011 – 69 Jahre nach der ersten Deportation im Sommer 1942 – wurde auf der Rückseite des früheren Nordbahnhofs neben dem Eingang zum heutigen Nordbahnhof, vom dem Züge an die Ostseebäder des Samlands abfahren, eine Tafel in Erinnerung an die 465 verschleppten jüdischen Kinder, Frauen und Männer eingeweiht. Das Erinnerungszeichen ist ein gemeinsames Projekt der Kaliningrader Jüdischen Gemeinde, der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und der Stadtgemeinschaft Königsberg e. V. – mit Unterstützung des Europainstituts Klaus Mehnert der Kaliningrader Staatlichen Technischen Universität, des Deutschen Generalkonsulats und der Russischen Eisenbahn. Diese Tafel steht nunmehr auf dem Programm von Reisen in die Heimat.

Im Regierungsbezirk Westpreußen beginnt der Polenfeldzug praktisch eine Woche früher: Am 25. August 1939 räumen Gestapo, Polizei und SS das dortige Polnische Gymnasium. Direktor Władysław Gębik, die Lehrerschaft und die Schüler werden verhaftet. Während man die Schüler Ende September freiläßt, kommen der Direktor und die Lehrer nach Lauknen. Dieser Ort liegt etwa 70 Kilometer nordöstlich von Königsberg im Großen Moosbruch, einem Moorgebiet nahe dem Kurischen Haff, und hieß seit 1938 Hohenbruch. Gębik gibt an, dass sich in Hohenbruch bereits ein kleines Straflager befand, die zu langjährigen Haftstrafen verurteilt waren und zu Moorkultivierungsarbeiten herangezogen wurden. Hohenbruch war das einzige Arbeitserziehungslager in Ostpreußen.

Bereits im September 1939 waren auch etwa 100 Deutsche inhaftiert: Juden, Kommunisten und Sozialdemokraten, darunter das Mitglied des ostpreußischen Gauvorstandes der SDP Adolf Kalesse. Neben Polen waren auch Tschechen, Litauer und ab 1941 kriegsgefangene Soldaten der Roten Armee inhaftiert. Nach Aussagen ehemaliger Lagerinsassen betrug die Anzahl der Häftlinge 1944 zwischen 1.500 und 3.000; genaueres ist nicht bekannt.

Nach dem 1. September 1939 wurde in Ostpreußen regelrecht gezielt Jagd auf propolnische Masuren, Ermländer und polnische Westpreußen gemacht. Auch der Direktor der Allensteiner Volksbank, Julian Małewski, und der Direktor der Marienwerderer Volksbank, Jan Fiszer, wurden in Lauknen inhaftiert. Seweryn Pieniężny (geb. 1890), Eigentümer und Chefredakteur des Sprachrohrs der polnischen Minderheit, der ›Gazeta Olsztyńska‹ [Allensteiner Zeitung], ein führendes Mitglied des Bundes der Polen in Deutschland, wurde im September 1939 von der Gestapo verhaftet und ins Lager gebracht. Am 24. Februar 1940 wurde er dort mit drei weiteren Gefangenen erschossen. An dem vermuteten Ort der Erschießungen – dem Standort des RAD-Lagers Bismarckhügel – wurden Anfang der 1990er Jahre ein Holzkreuz aufgestellt. Seit zwei Jahren stehen dort zwei Denkmäler die an ihn und die anderen Erschossenen, aber auch an das Lager – das sich hier allerdings nicht befand – erinnern.

Doch nicht nur die polnischen Eliten gerieten in das Visier des nationalsozialistischen Terrors, seit Beginn des Feldzuges mordeten deutsche SS-Einheiten auch Krankenhäuser im eroberten Polen leer. Im Warthegau und im südlichen Westpreußen wütete ab Herbst 1939 ein Sonderkommando unter Führung des SS-Hauptsturmführers Herbert Lange, das binnen kurzem über 2.000 Patienten – etwa in Gnesen, Posen oder Kosten – in Gaswagen erstickte. Ab Anfang 1940 führte die SS ein reichsweites Tötungsprogramm, die sog. Euthanasie, durch, das zentral aus der Berliner Tiergartenstraße 4 organisiert und gesteuert wurde. In Ostpreußen allerdings war es Gauleiter Erich Koch, der seine Pläne für den Massenmord an Kranken vorantrieb und von Himmler genehmigen ließ. Das Sonderkommando Lange setzte diese Entschlüsse lediglich um. Am 21., 22. und 31. Mai 1940 räumten SS-Einheiten die Provinzialanstalten in Allenberg bei Wehlau – 1852 gegründet und somit die älteste in Ostpreußen –, in Tapiau, Kortau und Carlshof bei Rastenburg sowie in Allenstein, Angerburg und Wormditt, die Koch in seiner Eigenschaft als ostpreußischer Oberpräsident unterstanden, vollständig oder teilweise. Dann wurden die Patienten in andere Einrichtungen oder nach Soldau verschleppt. Bis zum 8. Juni 1940 ermordete das Sonderkommando Lange dort 1.558 deutsche Ostpreußen und bis zu 300 Polen mit geistiger Behinderung aus dem angegliederten, vierten Regierungsbezirk Zichenau in einem Gaswagen. Etwa 20 erschoss Lagerführer Krause »persönlich im Keller mit seiner Dienstpistole«.

Die nunmehr leeren Heilanstalten in Allenberg bei Wehlau und Carlshof übernahm die Waffen-SS zur Pacht. In Allenberg richtete sie ihre »Versuchsanstalt Ernährung und Verpflegung« ein und belegte die 1.500 Betten als Kaserne, in Carlshof kamen im Frühjahr 1941 Wacheinheiten der Leibstandarte ›Adolf Hitler‹ für das Führerhauptquartier ›Wolfsschanze‹ unter. Ab Anfang Dezember 1941 betrieb dasselbe SS-Sonderkommando mit Lange als Leiter das erste Vernichtungslager auf polnischem Boden – Kulmhof am Ner (Chełmno) im Warthegau. Dort ermordete es bis 1944 über 152.000 Menschen – vor allem Juden, darunter 2.600 aus Berlin. Die Verbindung der »Euthanasie« mit dem Holocaust ist offensichtlich.

Die Heil- und Pflegeanstalt Allenberg wurde von den Sowjets als Kaserne genutzt, soweit die Gebäude wie etliche Beamtenwohnungen, nicht abgebrochen worden waren. Der Park ist verwildert, der einstige Wasserfall zerstört. An die Opfer des Jahres 1940 erinnert nichts.

Eine weitere marginalisierte Opfergruppe sind die Kriegsgefangenen. In Ostpreußen gab es zwei große Stammlager für Offiziere und Mannschaften: das Stalag I B bei Hohenstein im Schatten des Reichehrenmals Tannenberg und das Stalag I A auf dem Truppenübungsplatz mit Gartenstadt in Stablack bei Preußisch-Eylau – jeweils mit mehreren Außenkommandos. Im Herbst 1939 mußten zunächst polnische Gefangene über 40 Baracken in Stablack errichten. Ende des Jahres waren bereits 47.000 Polen registriert, die dann verlegt wurden. Es folgten – gemäß dem Kriegsverlauf – 23.000 Belgier und um die 35.000 Franzosen, später Angehörige der Roten Armee. Schätzungen gehen von 255.000 Häftlingen zwischen September 1939 und dem 25. Januar 1945 aus. Die genaue Anzahl der Umgekommenen ist unbekannt.

Sinti siedelten schon sehr lange in Ostpreußen. Deshalb dürfte es kein Zufall sein, dass um 1785 der Nachweis der ursprünglichen Herkunft der ›Zigeuner‹ in Königsberg erfolgte – durch Christian Jakob Kraus (1753–1807) aus dem ostpreußischen Osterode, der als Professur an der Königsberger Universität 1784 fast täglich eine Gruppe litauischer und preußischer ›Zigeuner‹ in einem Königsberger Gefängnis besuchte und untersuchte.

Später, im 20. Jahrhundert, lebte in Ostpreußen die größte Sintiminderheit auf deutschem Boden: Im Mai 1940 schätzte der Chef der ›Rassenhygienischen Forschungsstelle‹, Robert Ritter (1901–1951), die Zahl der im Deutschen Reich lebenden ›Zigeuner‹ und ›Zigeunermischlinge‹ auf insgesamt 32.230 Personen. Auf Ostpreußen entfielen dabei 2.500, womit die Provinz noch vor Groß-Berlin mit 1.930 lag. Etliche Sintifamilien waren seit Generationen in Ostpreußen ansässig. Sie hießen Broschinski, Dam- oder Dombrowski, Klein, Herzberg, Anton, Large und Ernst oder Habedank und Florian. Sie sprachen das ortsübliche Plattdeutsch und fühlten sich der Landschaft zutiefst verbunden. Mehrheitlich lebten sie als Sesshafte. Viele Männer waren im Pferdehandel tätig. In Wehlau, 50 Kilometer südwestlich von Königsberg, fand im Juli jeden Jahres Europas größter Pferdemarkt statt, den die Sinti maßgeblich prägten.

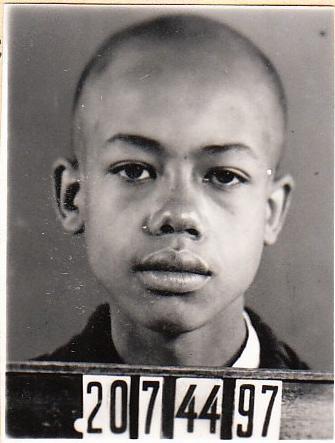

Ritter entsandte »Fliegende Arbeitsgruppen« von »sprachkundigen sowie genealogisch-rassenbiologisch geschulten Sachbearbeitern« nach Ostpreußen, um die ansässigen Sinti »aufzusuchen« und »unnachgiebig zu verhören«, wie er 1941 in einer Arbeit in der Zeitschrift ›Der Öffentliche Gesundheitsdienst‹ schrieb. Als Expertin für die ostpreußischen ›Zigeuner‹ profilierte sich Sophie Ehrhardt (1902–1990). Im Frühjahr 1940 und im Herbst 1941 erfasste sie in Ostpreußen knapp tausend Personen – zumeist sesshafte Sinti, die häufig gewaltsam der Polizei vorgeführt wurden. Erhardt fertigte auch Gesichtsabdrücke an, so von Albert und Johannes Bock, anhand derer sie später Kopfmodelle für den sogenannten rassekundlichen Unterricht herstellte.

Reinhard Florian erfährt bereits in seiner Kindheit soziale Ausgrenzung als ›Zigeuner‹, nach 1933 auch Gewalt und zunehmende Entrechtung. Ende 1935 werden den Sinti in der Karalener Volksschule, die Reinhard Florian seit seiner Einschulung im Jahr 1929 besucht, gesonderte Bänke zugewiesen. Da sie als ›Zigeuner‹ nach dem Abschluss – egal mit welchen Noten – von einer Berufsausbildung ausgeschlossen sind, weisen die Arbeitsämter sie als Hilfsarbeiter Agrarbetrieben zu. 1937 erhalten ›Zigeuner‹ einen Sonderausweis mit verschiedenen Auflagen. Unter anderem ist es ihnen fortan verboten, ihren Aufenthaltsort zu verlassen. Das bedeutet für Florian, der zwangsweise auf dem Gut Rogalwalde im Kreis Darkehmen eingesetzt ist, dass sein Kontakt zur Familie abbricht. Etwa fünf Jahre vor seiner Verhaftung sieht er sie zum letzten Mal. Im Frühjahr 1942 verhaftet die Gestapo Reinhard Florian ohne Angabe von Gründen bei der Arbeit und bringt ihn ins Gefängnis nach Insterburg. Nach einigen Monaten wird er in einer wahren Transportodyssee schließlich in das Konzentrationslager Mauthausen und von dort nach Auschwitz und Gusen verschleppt. Im Januar 1945 überlebt Reinhard Florian einen ›Todesmarsch‹ und wird am 6. Mai 1945 schließlich im Lager Ebensee auf österreichischem Boden von amerikanischen Soldaten befreit. Sein Schicksal unterscheidet sich jedoch von dem der meisten ostpreußischen Sinti. Bis auf den Bruder Bruno und den Vater Reinhard überlebte niemand; Mutter, Stiefmutter und insgesamt 13 Geschwister wurden von Deutschen ermordet. Anfang 1942 wohnten Reinhard Habedank und seine Frau Anna mit ihren neun Kindern in Kuttenhöh, wie die Ortschaft Pillupönen seit vier Jahren hieß. Am 17. Februar 1942 verhaftete die Gestapo die gesamte Familie in ihrem Wohnhaus – wie hunderte andere in unzähligen ostpreußischen Dörfern und Städten im Januar und Februar jenes Jahres. Eine Ausnahme bildete Königsberg, die ostpreußische Hauptstadt, wo alle Sinti zwangsweise in einem Lager untergebracht waren und vorerst noch verschont blieben.

Alle in der Provinz verhafteten Sinti, etwa 2.000, wurden mit roher Gewalt in Viehwaggons gedrängt, nach Białystok abtransportiert und in das dortige Stadtgefängnis eingepfercht. Temperaturen um Minus 30 Grad, Typhus und andere Krankheiten, wie die grassierende Hungerseuche Noma, hatten – insbesondere bei älteren Menschen und Kindern – eine enorme Sterblichkeitsrate zur Folge. Im September 1942 erfolgte der Weitertransport der Überlebenden nach Brest-Litowsk und im April 1944 die Deportation von noch etwa 1.000 Menschen nach Auschwitz – in das sogenannte Zigeunerfamilienlager. Nur wenige kamen mit dem Leben davon.

Bei der Verfolgung der ostpreußischen Sinti durch das nationalsozialistische Regime stellt Königsberg einen Sonderfall dar, wobei darüber noch weniger als für die übrige Provinz bekannt ist. Das bedeutendste Lager befand sich am Contiener Weg – gleich neben der Bindfadenfabrik. Spätestens seit Juli 1941 wurde es als sogenanntes Zigeunergemeinschaftslager von der Königsberger Kriminalpolizei verwaltet und mit Stacheldraht umgeben. Schätzungsweise weit über 300 Sinti, offensichtlich alle in Königsberg noch vorhandenen, waren hier interniert. Einzelne Bewohner des Lagers am Contiener Weg wurden zur Zwangsarbeit in das Arbeitserziehungslager Hohenbruch überstellt. Anders als bei den ostpreußischen Sinti aus der Provinz führte ihr Verfolgungsweg von Königsberg – über einen Zwischenaufenthalt im Ravelin Haberberg zwischen Friedländer Tor und Hauptbahnhof – direkt in das ›Zigeunerfamilienlager‹ in Auschwitz-Birkenau. Sie trafen am 28. März 1943 in Auschwitz ›BIIe‹ ein: 191 Frauen und Mädchen, 97 Männer und Jungen. Nur wenige wurden zur Zwangsarbeit eingeteilt, die übrigen tötete die SS in den Gaskammern von Birkenau. Das ›Zigeunerlager‹ am Contiener Weg wurde am 7. April 1945 von der Roten Armee ›befreit‹. Die Häftlinge, die die anschließenden Gewaltexzesse und die Hungersnot überlebten, verschleppten die sowjetischen Behörden Ende des Jahres nach Sibirien.

Königsberg und die Provinz Ostpreußen sind untergegangen und gehören seit 1945 nicht mehr zu Deutschland. Doch, wie Nechama Drober, dort 1927 als Hella Markowsky geboren, ihre Erinnerungen beginnt: »Königsberg ist meine Heimat und wird es auch immer bleiben.«; über 65 Jahre nach dem erzwungenen Weggang.

Sie, die Überlebenden und die Opfer der NS-Diktatur in Ostpreußen, wurden oft zweifach – von den eigenen Landsleuten, dann von Russen oder Polen – aus ihrer Heimat und auch aus der deutschen Erinnerung vertrieben. Sie wie auch die Orte des Terrors gehören jedoch in unsere Erinnerung an die einst östlichste Provinz Preußens und des Deutschen Reiches. Die Stiftung wird sich auch weiterhin bemühen, hierzu einen Beitrag zu leisten.

http://www.stiftung-denkmal.de/publikationen/zeitzeugenreihe.html

http://www.memorialmuseums.org/laender/view/22/Russische-F%C3%B6deration

Der Vortrag wurde von Uwe Neumärker, Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, am 30. Januar 2013 im Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg gehalten.