»Ja, Hänschen und ich, wir waren die dicksten Freunde im Auerbach«, sagt Walter Frankenstein. »Nur am Sonntagnachmittig vor dem Radioempfänger im Lesesaal waren wir uns spinnefeind. Da wurde Fußball übertragen. Und Hänschen brannte für Tennis Borussia und ich – natürlich – für meine Hertha. Aber danach waren wir wieder einfach nur Freunde.«

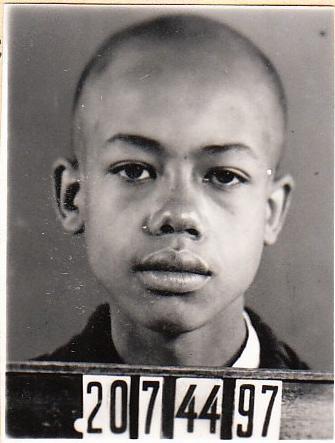

Am 2. April 2025 scheint in Stockholm die Sonne. Es ist der 100. Geburtstag des unvergessenen Fernsehentertainers Hans Rosenthal. Sein Freund Walter wird am 30. Juni 1924 im westpreußischen Flatow geboren, Hans stammt aus Prenzlauer Berg, aus der Winsstraße 63. Walter flieht 1936 vor den antijüdischen Ausgrenzungen nach Berlin und kommt im jüdischen Baruch Auerbach’schen Waisenhaus an der Schönhauser Allee 162 unter. Seit seinem ersten Spiel auf der Plumpe am Gesundbrunnen ist er Fan von Hertha BSC, heutzutage der wohl älteste. Im Auerbach – »der Insel im braunen Meer« – leben 45 Jungs und 35 Mädchen wie »Geschwister«. Im Januar 1942 – nach dem Tode von Vater und Mutter – stoßen auch Hans Rosenthal und sein achteinhalbjähriger Bruder Gert dazu. Walter und Hans werden sofort »gute Kumpels«, auch wenn Walter eher der Brave ist und Hans immer wieder »einige Sachen ausheckt, die nicht ganz koscher waren«. Zwangsarbeit müssen sie beide leisten. Hans ist auch außerhalb Berlins eingesetzt, sodass Walter den kleinen Gert »unter seine Fittiche« nimmt. Bereits im Oktober 1941 hat das Reichssicherheitshauptamt mit der systematischen Deportation deutscher Juden in den besetzten Osten begonnen. Auch den Zöglingen des Waisenhauses droht dieses Schicksal. Hans Rosenthal erinnert sich in seiner Autobiografie »Zwei Leben in Deutschland« (1980): »Als ich ein letztes Mal ins Waisenhaus ging, um Abschied zu nehmen, hatte Gert von seinen Ersparnissen fünfzig Postkarten gekauft. Er hielt sie stolz in der Hand und zeigte sie mir: ›Hansi‹, sagte er, ›auf diesen Postkarten steht schon deine Adresse. Ich habe sie alle vorbereitet. Alle zwei Tage werde ich dir schreiben, wo ich bin und wie es mir geht.‹« Auch Walter erinnert sich an Gerts beglücktes, hoffnungsfrohes Lächeln bei diesen Worten. Gert wird am 19. Oktober 1942 mit 958 anderen Berliner Juden im »21. Osttransport« nach Riga verschleppt und dort nach der Ankunft sofort von deutschen und lettischen SS-Schützen ermordet. Walter und Hans tauchen nach der »Fabrikaktion« Anfang 1943 unter – Walter, seine Frau Leonie und ihr kleiner Sohn (ein zweiter folgt in der »Illegalität«) beginnen eine wahre Odyssee, Hans versteckt sich in einer Lichtenberger Kleingartengartenanlage. Alle überleben dank mutiger Nichtjuden! Hans wird am 25. April 1945 in der Laubenkolonie von der Roten Armee befreit, die Frankensteins drei Tage später im Bunker der U-Bahn am Kottbusser Tor in Kreuzberg; vor 80 Jahren. »25 Monate illegal, jede Sekunde in Lebensgefahr, so etwas möchte ich nicht noch mal erleben«, fasst Walter diese Zeit zusammen. Bald finden die Freunde Walter und Hans wieder zusammen – vereint in der Ohnmacht, Gert nicht geholfen haben zu können. Hans »wollte bleiben und ich nur weg«, meint Walter. »Er wollte denen helfen, die ihm geholfen haben, und ich ertrug dieses ›ach, bei Adolf da war noch so eine gute Ordnung‹ nicht.« Hans Rosenthal heuert noch 1945 beim Berliner Rundfunk im Ostsektor an (eine Nachwirkung der Radiosonntagnachmittage mit Walter im Auerbach) und wechselt drei Jahre später zum RIAS im Westen der Stadt. Walter und die Seinen wandern zunächst nach Palästina aus, wo Walter im israelischen Unabhängigkeitskrieg 1948 kämpft, und 1956 weiter nach Schweden. In der Familie wird auch mit den Söhnen Iwrit und Schwedisch gesprochen, kein Deutsch! »Wir wollten von den Deutschen nichts mehr wissen!«

Erst 1972 reisen Walter und Leonie erneut nach Deutschland, trotz allem ihre Heimat. In Westberlin wohnen sie im Hotel »Savoy« (für Walter seine Berliner Heimstatt auf den vielen Reisen, die folgen sollten, bis zu dessen Schließung 2021). Und hier – in Nähe des Jüdischen Gemeindehauses an der Fasanenstraße – treffen nach 27 Jahren Trennung auch die beiden »guten alten Kumpels« aus dem Auerbach wieder zusammen. »Walter, ich habe es nie bedauert, dass ich geblieben bin, ich konnte vielen Menschen helfen und ich habe Karriere gemacht«, so Hans Rosenthal bei der ersten Begegnung. Dieser ist nicht nur in der jüdischen Gemeinde aktiv und berühmter »Dalli-Dalli«-Quizmaster, er ist auch in »seinem« Verein Tennis Borussia tatkräftig verbunden. Fußball, die Illegalität und – natürlich – die Trauer um Gert sind die bestimmenden Themen ihrer Zusammenkünfte, – für die kommenden 15 Jahre, bis zu Hans Rosenthals »leider viel zu frühem Tod« am 10. Februar 1987. Walter geht nicht zu Hans‘ Beerdigung: »Ich gehe auf keine Friedhöfe, zum Friedhof müssen sie mich tragen.« So handhabt er es auch, als seine große Liebe Leonie 2009 nach 58 Jahren Partnerschaft verstirbt.

Umso mehr engagiert er sich für ein würdiges Gedenkzeichen, das das Auerbach‘sche Waisenhaus dem Vergessen entreißen soll und 2014 der Öffentlichkeit übergeben wird. Auf der erhaltenen Mauer, dem letzten Zeugnis, hat die Künstlerin Susanne Ahner die Namen und das Alter der über 140 verschleppten und ermordeten Zöglinge sowie ihrer Erzieher eingraviert, unter anderem »Gert Rosenthal 10 Jahre«. Die alte deutsche Eiche – »die kannte ich noch von damals, die war älter als ich« – als Teil des Ensembles ist vor einigen Wochen umgefallen. Nun ist sein letzter großer Wunsch, dass die Tafel für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Auerbacher, die mit dem Abriss des Gebäudes Mitte der 1950er Jahr spurlos verschwand, erneuert wird. »Wir deutschen Juden haben für unser Vaterland tapfer gekämpft, wir waren nie feige, wie man oft hören muss!« Die Tafel harrt nur noch ihrer Montage. In wenigen Monaten wird Walter Frankenstein, 2018 erstmals wieder bei einem Spiel seiner Hertha und blau-weißes Ehrenmitglied mit der Nummer »1924«, 101 Jahre alt. Zwar hadert er mit der Welt (»Putin und Trumpel sind doch wie Hitler!«) und Deutschland (»dieses Wiedererstarken der Nazis!«): »Dass ich das noch erleben muss …« Aber der letzte Auerbacher weiß, was wahre Freundschaft bedeutet. Er hält »Hänschen« Rosenthals Andenken wach – anders, aber nicht minder berührend als ein Film.

Uwe Neumärker